따뜻한 봄이 찾아온 어느날, "살랑살랑 인권이 온다"

-무용희망연대 오롯 예술인을 위한 기본권 특강을 다녀와서..

조율 | 오후의 예술공방

추운 겨울이 지나고 따뜻한 봄이 오며가며 밀당을 할때, 대한민국은 미투(Me Too Movement)에 휩싸였다.

미투 운동이란, Me Too movement, #MeToo 미국에서 시작된 해시태그 운동이다. 2017년 10월 하비 와인스타인의 성폭력 및 성희롱 행위를 폭로하고 비난하기 위해 소셜 미디어에서 인기를 끌게 된 해시태그(#MeToo)를 다는 행동에서 출발한 일종의 사회적 운동이다.나도 그랬듯 이 미투운동을 바라보며 우리 무용계에도 미투운동이 생겨날까, 이러한 사회적 분위기에 이 무용계도 뭔가 입을 열 수 있을까. 두려움반 기대감반 그리고 약간의 불안함으로 기다리고 무용계를 바라보기도 했던 것 같다. 그러던 중 무용희망연대에서 예술인을 위한 기본권에 관한 특강이 열린다는 반가운 소식을 들었고 딱 봄 냄새 나는, 살랑살랑 인권이 오는 길목에 서서 우리가 하는 이야기들을 듣게 되었다.

인권 : 사람이 개인 또는 나라의 구성원으로서 마땅히 누리고 행사하는 기본적인 자유와 권리.

살면서 인권에 대하여 크게 생각해본 적이 없었던 것 같다.

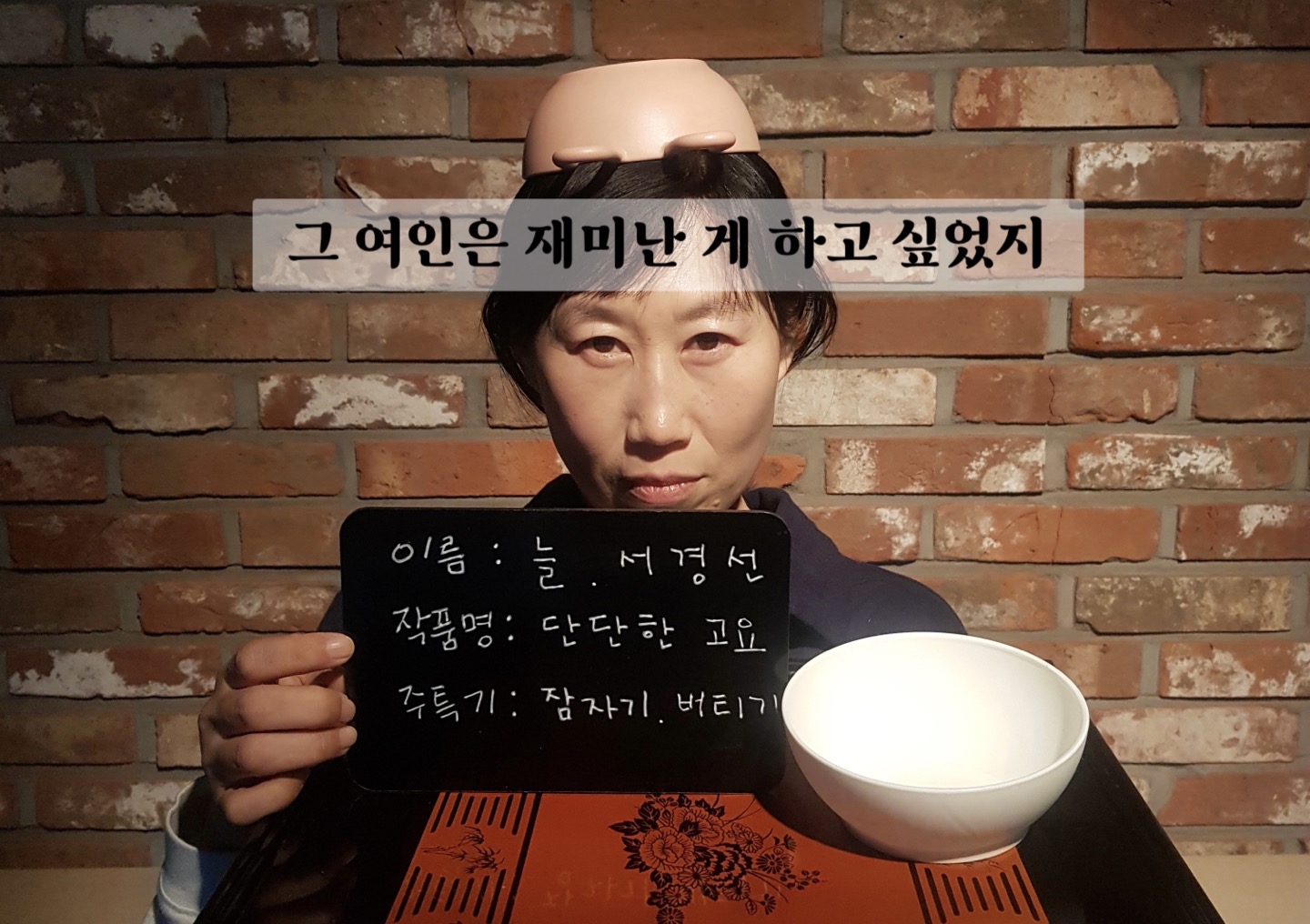

흑인인권운동,프랑스의 대혁명 등 역사적인 몇몇의 사건들을 통하여 우리가 지금의 자유를 그나마 누릴 수 있다는 것은 알고 있었지만 당연히 누리고 있는 이 자유의 소중함이 "인권"이라는 큰 틀 안에 범주해 있었다는 사실을 지식적으로 인지한다는 것은 꽤 흥미로운 일이었다. 특강은 대학생들이 대부분이었고, 선생님들로 보이는 꽤 연배있는 분들도 있으셨다. 서로간의 어색함을 깨기 위한 아이스 브레이킹 시간에 내가 가자 잘 하는 것에 대한 질문과 답변이 이어졌으며, "내가 가장 잘 하는 것"이란 범주에는 사회적인 틀이 없다는 것이 골자였다. 내가 가장 잘 하는 것. 하루종일 잠만 자거나, 자기합리화를 가장 잘 한다거나, 몇시간동안 멍때리는 것을 가장 잘 하는 것도 내가 가장 잘 하는 것이 될 수 있었다. 그리고 이것을 인정하고 수용하고 말할 수 있다는 것. 이것이 우리가 인권에 대해 생각해볼 첫 질문이었다. 자, 우리는 인권에 대해 들었고, 인권이란 이름으로 걸어온 역사적 사실들을 배웠다. 휠체어를 탄 사람의 모습이 더이상 수동적이지 않고 능동적인 모습으로 바뀌는 때에 살고 있는 것이다. 장애인 표지판의 변화는 매우 흥미로웠던 부분이었다. 인지하지 못하는 사이 세상은, 그리고 사회는 인권에 대하여 모두가 누릴 권리에 대하여 지금도 여전히 움직이고 있었던 것이다.

그럼 우리는 무엇을 할 수 있을까.

무용을 하고 예술을 한다는 우리는 사회적인 시선으로 볼때 대부분이 프리랜서의 범주에 속한 직업군이며 흔히 말하는 "직장인"의 보호를 받을 수 없는 것이 사실이다. 나는 무용인들이 현장에서 작업 중 인권침해라 의심이 될 경우, 함께 대처를 모색할 수 있는 전문기관 혹은 자문을 구할 수 있는 기관이 있는지. 그리고 어떤 방법이 있는지 궁금했다. 그리고 이 질문을 질의응답 시간에 할 수 있는 기회가 주어졌다. 예술이라는 이름으로, 작품성이라는 이름으로 사실상 성폭력,성추행,성희롱에 굉장히 쉽게 노출될 수 밖에 없는 문화예술계에서 우리는 영원한 을이 될 수밖에 없는 것인지. 희망을 품고 질문했지만 '지금의 답은 없다' 가 답이었다. 하지만 '적어도 지금은 그렇다'라고 생각하고 싶었다. 성폭력에 관한 여러가지 법조항들은 직장인(4대보험이 되는)이라는 큰 틀에 국한되어 있는 경우가 많지만 우선적으로 국가인권위원회나 노동인권위원회 등과 같은 곳에 신고를 할 수 있는 방법이 있다. 하지만 여전한 것은 아직 우리 사회는 성폭력에 관한 법적인 제제가 미미하다는 것이다. 내가 성폭력을 당했다는 확실하고 명확한 증거.증인이 필요하다는것. 이것이 참 어렵다. 더군다나 보이지 않는 무형의 것을 작업하는 예술인들에게 성폭력을 당했다는 증거나 그 증인을 갖고 신고를 하기에는 더욱 어렵다.

프리랜서 같은 경우 얼마전 방송제작현장의 스탭들의 '2018 방송제작현장 성폭력 실태조사’ 성명발표와 같은 경우처럼 "약자들의 연대"를 통하여 우리 스스로 방법을 구체화 시켜나가는 방법이 최선인 것 같았다. 예술 작품이라는 이유로 시각적,언어적,신체적 성폭력에 쉽게 노출되어 있는 우리는 스스로가 알아야 할 것이다. 무엇이 잘못되었고 무엇이 틀린것인지를. 잘 모르고 넘어갈때도 많고, 아닌 것 같지만 방법을 몰라서, 두려워서 넘어가는 경우도 많다. 잘못된 일을 맞닥뜨렸을때 내가 혼자가 아님을 알고 도움을 청할 수 있으며, 그 도움을 청했을때 보이지 않는 손가락질을 다시 받아 상처가 되지 않을 수 있는 성숙한 연대. 질의응답 시간에 나온 내용들은 여전히 답답한 현실이지만 이 현실을 자각하고 답이 없음이 지금의 답이지만 그 답을 찾아가는 과정이 분명 필요함을 느낄 수 있었던 시간이었다. 우리는 자유가 있다.

사회적으로 시민으로서, 인간으로서 보장받고 보호받아야 할 인권. 이 큰 틀 안에서 무용인도, 나아가 모든 예술인도 보호받았으면 좋겠다. 그리고 소리를 낼 수 있었으면 좋겠다. 소위 캐스팅을 담당한 우리들의 '갑'이 더이상 '갑이 아닌 세상'이 되었으면 좋겠다. 그렇게 우리도 살랑살랑, 인권의 봄이 찾아왔으면 참 좋겠다 ..

'댄서스라운지' 카테고리의 다른 글

| [2018 살롱이브닝: 인간예찬] 최종 예산 집행 내역 (0) | 2018.09.26 |

|---|---|

| [2018 살롱 이브닝: '인간예찬'] 예매 현황 사이트 (0) | 2018.07.03 |

| <Bodyful Expression: 춤추는 몸>을 시작합니다(17.11.14) (0) | 2017.11.12 |

| 치유적 바디인식 워크샵: 그럼에도 불구하고 (17.10.14.토 오후 1시) (0) | 2017.10.08 |

| <2017 발아신고 VOL.2> 티켓 사이트 오픈! (0) | 2017.09.17 |